「横綱・豊昇龍」の疑義──昇進は時期尚早? 成績・実力から読み解く横綱の条件

2025年三月場所を新横綱として迎えた豊昇龍が、わずか5勝で途中休場という結果に終わった。新横綱の途中休場は、「史上初めて幕内最高優勝経験ゼロ」で横綱に昇進した双羽黒の1986年九月場所以来であり、各界に衝撃と疑問を呼んだ。

「やはり昇進は時期尚早ではなかったか」──そんな声がSNSやメディア、解説陣から次々と上がったのは、昇進時の成績や相撲内容を振り返れば無理もない。特に、直近3場所の合計勝ち星は33勝で、年6場所制になった1958年以降に横綱に昇進した30人の中では最低水準にある。

本稿では、1958年以降に横綱昇進した全力士の成績をデータ化し、昇進前の実力と昇進後の成績の相関関係を分析する。また、豊昇龍の昇進に疑問が投げかけられた理由を技術的・制度的両面から考察するとともに、「昇進できなかった強い大関」の存在、昇進制度の課題についても掘り下げていく。

"直近3場所33勝での昇進”──横綱昇進としては最低水準

豊昇龍は、横綱昇進前の直近3場所で「8勝 → 13勝(優勝次点) → 12勝(優勝)」と推移し、計33勝を挙げた。確かに「直近2場所での優勝+優勝次点」という結果自体は、従来の“目安”である「2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績」を形式上は満たしているとも言える。

だが、問題は昇進の“質”と“内容”にある。計33勝という数字は、1958年以降に横綱に昇進した30人の中で、第47代横綱・柏戸に並ぶワースト。「33勝」というぎりぎりでの昇進は、照ノ富士引退に伴う"横綱空位"を避けたい協会側の判断が働いたのでは、との批判を招いた。

実際、最近横綱に昇進した力士の昇進前3場所の成績を見ると、照ノ富士(38勝)、稀勢の里(36勝)、鶴竜(37勝)、日馬富士(38勝)、白鵬(38勝)、朝青龍(38勝)と、いずれも33勝を上回っており、豊昇龍は定量的にも“大甘の昇進”であると言える。

技術的には“未完成”? 豊昇龍の取り口から見る昇進時の力量

豊昇龍は、体重149kgと歴代横綱と比較すると軽量ではあるものの、パワーと馬力を兼ね備えた四つ相撲が持ち味だ。ただ、突き押しのバリュエーションや変化への対応など、横綱に求められる総合力にはやや欠けるという指摘があった。

また、取組内容においては、優勝を果たした2025年初場所でも、“完勝”というよりは“競り勝ち”の取り口が目立ち、土俵際での踏ん張りや詰めの甘さが顕著だった。

昭和・平成の名横綱に見られた「格の違い」を感じさせる相撲と比べると、昇進時点では“横綱相撲”を体現するには至っていなかったとの声が相次いだのも無理はない。

昇進できなかった“強い大関”との比較

豊昇龍の直近3場所33勝は、過去に横綱昇進を逃した大関たちと比較しても見劣りする。

たとえば、"若貴"と同じ時代に活躍した魁皇(現・浅香山親方)は、2001年に11勝→10勝→13勝(優勝)(合計34勝)、2004年には11勝→13勝(優勝)→12勝(合計36勝)を挙げながらも横綱昇進は実現しなかった。度重なる怪我に悩まされ、成績にムラがあったのが昇進を阻んだ大きな要因だが、「4横綱3大関」(横綱:曙、貴乃花、武蔵丸、若乃花、大関:魁皇、千代大海、貴ノ浪)という強者が揃う時代にあって、幕内通算879勝・優勝5回という成績は圧巻だった。横綱とも互角以上の取り組みを演じた“史上最強クラスの大関”だったが、綱には手が届かなかった。

また、栃東(現・玉ノ井親方)も「横綱に最も近づいた大関」としてたびたび名前が挙がる。2006年には14勝(優勝)→12勝という成績で昇進が議論されたが、次の場所でわずか2勝に終わり、昇進は幻に終わった。通算3回の優勝、突き押し・左四つ・下手投げとあらゆる型をこなす万能型で、人気・実力ともに高水準だったが、持病の高血圧による突然の引退が夢を絶った。

これらの力士と比べても、豊昇龍は勝ち星で劣り、取り口の安定性や完成度の点でも大きな差があった。昇進の“甘さ”が際立つ事例といえる。

数値が示す“相関関係”──昇進前と昇進後はつながっているか?

「横綱に昇進する力士は、それまでに積み重ねた安定した実績があって当然」というのが、多くの相撲ファンや関係者の共通認識だろう。では、実際に昇進前の成績と昇進後の成績にはどれほどの“つながり”があるのだろうか。

昇進前後のデータをもとに相関分析を実施したところ、以下のような相関係数が得られた。

●昇進前勝率と昇進後勝率:0.27

●昇進前3場所の合計勝ち星と、昇進後の優勝回数:0.18

●昇進前勝率と横綱在位場所数:0.32

いずれも相関としては弱い水準にとどまっており、単純に「昇進前に強かったからといって、横綱として活躍できるとは限らない」ことを示している。これは裏を返せば、横綱昇進という一大決断は、「直近の勢い」や「話題性」、「タイミング」に大きく左右されている可能性を示唆しているとも言えるし、昇進後の伸びしろやケガの有無、時代背景、メンタル面など“数値に現れない要素”が昇進後の明暗を分けている可能性もうかがえる。

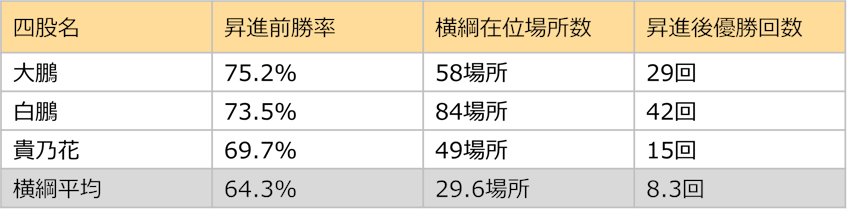

ただし、極端な例を見ると傾向は浮き彫りになる。昇進前勝率が高い力士たち――たとえば大鵬、白鵬、貴乃花といった面々は、昇進後も優勝を重ね、長期政権を築いた“レジェンド”級の横綱ばかりだ。

一方、昇進前の成績が比較的悪い力士は、やはり昇進後も苦戦を強いられている傾向が見られる。たとえば、稀勢の里(昇進前勝率61.9%)は、横綱として初土俵を踏んだ2017年三月場所でのケガの影響も大きかったが、横綱昇進からわずか12場所で引退。三重ノ海(55.6%)や隆の里(57.7%)も同様に短命だった。さらに言えば、豊昇龍の昇進前勝率62.0%も、歴代横綱の中で下位グループに属する水準である。

このように、“昇進前にどれだけ安定して勝ち星を重ねていたか”は、あくまで一要素ではあるが、その後の横綱キャリアを占う「先行指標」としてある程度の妥当性を持つといえる。

今後の昇進制度──空位を恐れるな

横綱昇進は「品格、力量ともに抜きん出た者」に与えられる称号だ。そこには本来、“相撲界の象徴”たる圧倒的な実力が求められるはずである。豊昇龍の昇進は、照ノ富士引退後の“横綱不在”を恐れる協会の焦りによって、基準が緩和された一例と見られても仕方がない。今後求められるのは、

●成績に基づいた昇進基準の明確化

●客観データに基づく妥当性の検証

●必要とあらば“空位”をも容認する制度的胆力

である。横綱が“名ばかりの地位”とならぬよう、昇進制度の再考が必要なタイミングに来ている。

横綱とは、ただの強者ではない。“常勝”であり、“安定”であり、そして何より“誇り”でなければならない。豊昇龍がこの批判を覆し、“真の横綱”として相撲史に名を刻むのか。それとも、「昇進が早すぎた短命横綱」として記憶されるのか。今後の彼の土俵に、期待とともに厳しい視線が注がれる。