Jリーグ25年シーズン開幕特集①:「最強の矛と盾」を兼ね備えた神戸・広島・鹿島の戦術的強度を分析する

サッカーでは、破壊力のある攻撃を見せるチームと堅守を誇るチームが対戦する際、「最強の矛と盾の対決」と喩えられることが多い。だが、真に強いチームとはどちらか一方に秀でるだけでなく、攻撃と守備を高次元で両立させているチームに他ならない。

サッカーの戦術やチームスタイルは、監督の哲学、所属選手の特性、財政規模、地域性、さらには育成方針や歴史的背景まで複合的に影響を受けて形作られる。例えばスペインの名門バルセロナは、ヨハン・クライフの薫陶を受けたポゼッションスタイルを現在まで引き継いでおり、バルセロナ、レアル・マドリードという世界的メガクラブと並びラ・リーガ三強の一角を成すアトレティコ・マドリードは堅守速攻のカウンターを武器に、重厚な守備組織で存在感を放っている。

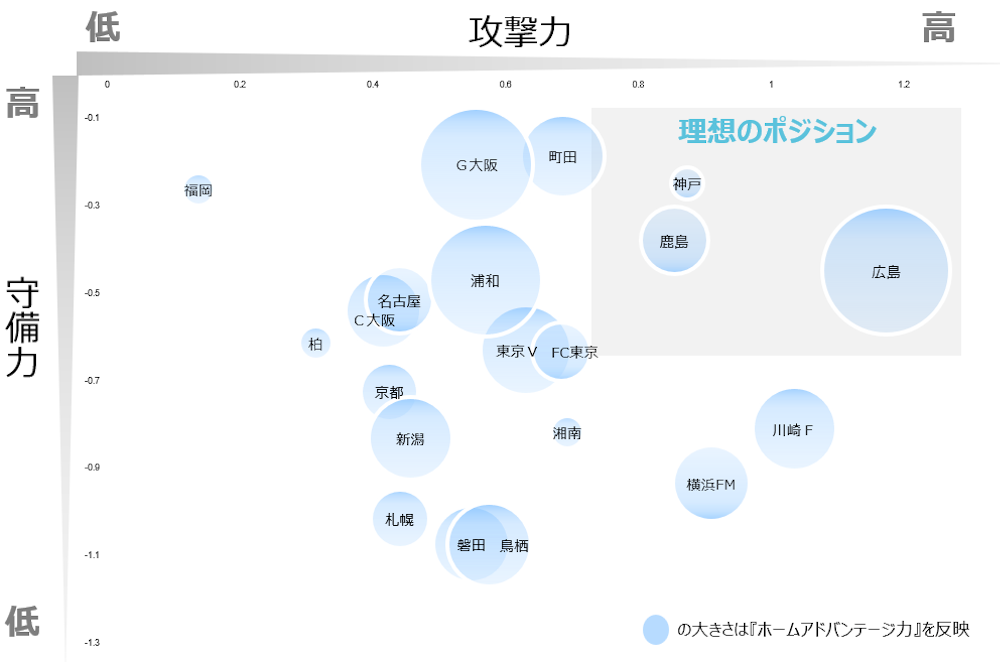

こうした背景を踏まえ、今回は2024年シーズンのJ1リーグ全試合結果をもとに、「攻撃力」、「守備力」、「ホームアドバンテージ」の3つの要素からJ1全チームを定量評価。シーズン開幕直前特集の第1弾である今回は、2024年の最終順位で1位・2位・5位に入った【神戸・広島・鹿島】の3チームを取り上げる。

モデルの構築と分析手法 ― 試合結果から攻撃力と守備力を評価する

チームの攻守の実力を測るうえで、単純な得点数や失点数に基づく評価には限界がある。例えば、守備が脆弱な相手から大量得点した場合、その得点の“価値”は割り引いて評価すべきだろう。また、得点力の高いチーム相手に最少失点で耐え抜いた守備は、数字以上の価値を持つ。

このような視点を踏まえ、以下のような仮定のもと、2024年シーズンの全試合のスコアを用いて統計モデルを構築し、各チームの攻撃力・守備力を定量化した。

●強い守備を持つ相手から得点を奪った=攻撃力が高い

●強い攻撃を持つ相手を無得点に抑えた=守備力が高い

●弱い守備を持つ相手に対する大量得点や、強い攻撃を持つ相手からの大量失点は評価に大きく影響しない

●攻守双方に“循環的な影響”があることを前提とした定量モデル

さらに、ホームとアウェイで成績に偏りがあるチームに注目し、「ホームアドバンテージ力」も加味。この指標は、”ホームでの得点上乗せ効果”を推定し、さらにチームごとの偏差も考慮して定量化したものである。大きく分けて、以下のように「全体の傾向」と「チーム個別の傾向」を推定している。

●全体の傾向:ホームチームがどれだけ平均して得点を上乗せできるか

●チーム個別の傾向:そのクラブ特有の“ホーム強さ”の有無

攻守の力関係:3チームのポジショニングは?

分析結果をグラフに可視化したところ、神戸・広島・鹿島の3チームはいずれも「攻撃力・守備力ともに上位」に位置しており、まさに攻守のバランスに優れたチームであることが確認できた。

●神戸:守備3位・攻撃4位。盤石な守備を土台にし、23年・24年シーズン連覇。

●広島:攻撃1位・守備6位。戦術と完成度ではリーグ随一も、ラスト5戦の大失速で優勝逃す。

●鹿島:攻守ともに5位。伝統の堅守と規律が生きる。

それでは、これら3チームについて個別に詳しく見ていこう。

昨シーズン1位:ヴィッセル神戸 ― 王者の「堅守速攻」、三連覇なるか

✓攻撃力レイテイング:0.87(4位)

✓守備力レイテイング:-0.25(3位)

✓ホームアドバンテージ力:-0.05(16位)

2年連続でJ1を制し、天皇杯との二冠も達成した神戸は、堅実な守備をベースに勝利を積み上げた。大迫勇也・武藤嘉紀の“ベテラン2トップ”は昨季も揃って2桁得点を記録。決定力だけでなく、ポストプレーや前線からの守備の貢献も絶大で、大きな存在感を放った。

守備では山川とトゥーレルのCBコンビが出色の出来で、ハイボールへの強さとラインコントロールで相手に決定機を与えなかった。守備レイティングでリーグ3位という結果も、その堅牢さを裏づける。

一方、ホームでの勝率はアウェイにやや劣り、「16位」というホームアドバンテージの低さが懸念材料。ノエビアスタジアム神戸の集客力・雰囲気づくりが、他クラブに比べてアドバンテージにつながっていない可能性がある。

2025年は三連覇のかかるシーズンだが、30年以上の歴史があるJリーグ史上、三連覇を達成したのは2007-2009年の鹿島のみ。研究され尽くした王者に対して他チームの包囲網が厳しさを増すなか、控えを含めた全体の選手層にやや不安が残る。オフにチームを去った山口蛍、菊池、初瀬の代わりとなる補強はこれまで目立ったものはなく、チームを支える大迫・武藤・酒井らのベテラン勢の体調管理とターンオーバー戦略が鍵を握る。

昨シーズン2位:サンフレッチェ広島 ― 攻撃力J1トップ、悲願の戴冠へ

✓攻撃力レイテイング:1.17(1位)

✓守備力レイテイング:-0.45(6位)

✓ホームアドバンテージ力:0.74(1位)

昨シーズンの広島は、最も美しく、かつ完成度の高いサッカーを展開していたと言ってよい。特にホーム戦では強さが際立ち、「ホームアドバンテージ1位」という結果がその支配力の証左となっている。これは2024年2月に開業した新本拠地「エディオンピースウイング広島」の効果も大きい。ピッチとスタンドの距離が近く、観客の声援が選手にダイレクトに届く構造は、ホームでの好パフォーマンスを後押ししている。新スタジアムの熱気が選手の集中力とプレースピードを高め、相手チームにとっては“アウェイ感”を強烈に感じさせる設計だ。実際にホーム戦での勝率や得点効率は高く、サポーターとともに戦う広島の新時代を象徴するデータと言える。

戦術的には、スキッペ体制で構築されたポジショナルプレーが年々成熟を見せ、2列目の流動性と最終ラインからのビルドアップで、相手を押し込む時間が長いのが特徴。攻撃レイティング1位は、組織としての完成度と個の力が合致した結果だ。

課題は選手の流出によるリズムの変化。川村、大橋といった中盤の核がシーズン中に欧州に旅立った影響で、終盤戦はやや失速。ただ今季は、J2に降格した磐田からジャーメイン良を獲得。昨季、川崎の山田と並び日本得点王に輝いたこのFWは、得点力に加え前線でボールを収められるので、広島の現在のウィークポイントを的確に埋める良い補強と言える。また明治大時代に関東大学サッカーリーグで2年連続得点王&アシスト王の中村草太や、湘南で高い配給力を見せていた田中聡といった将来性豊かな新選手を迎え、得点力のさらなる向上が期待される。

守備陣の主軸である佐々木翔や塩谷司は年齢的な不安もあり、ターンオーバーをどこまで機能させられるか、怪我人が出た際に他の選手でどこまでリカバリーできるかが2015年以来遠ざかっているJ制覇の鍵となる。

昨シーズン5位:鹿島アントラーズ ― 攻守に安定感、鬼木新体制で新たな色を

✓攻撃力レイテイング:0.85(5位)

✓守備力レイテイング:-0.38(5位)

✓ホームアドバンテージ力:-0.21(18位)

鹿島は、分析上は攻守ともにリーグ5位と、安定したパフォーマンスを記録していたものの、ホームでの戦績が振るわず、「ホームアドバンテージ力は18位」という意外な結果に。カシマスタジアムは伝統と熱狂に満ちた“聖地”だが、アクセスの悪さから観客動員が伸び悩む場面もあり、スタジアムの一体感を数値化した際に他クラブに劣った可能性がある。また、鹿島の堅守速攻型のスタイルは、本来アウェイ向きの戦い方であり、ボール保持を強いられるホーム戦ではその強みが出にくい試合展開もあった。加えて、終盤の取りこぼしなどが重なり、データ上は“ホームの利”を十分に活かしきれなかったようだ。

昨季の戦術の核は、知念と佐野のダブルボランチによるミドルゾーンでの制圧力。特に佐野海舟は、夏にブンデス移籍後も八面六臂の活躍を続けるなど、守備構築の要であったことが分かる。彼の穴を埋めることが後半戦の課題となった。

新シーズンでは、C大阪からレオ・セアラを獲得し、鈴木優磨とのJ屈指の強力2トップが完成。昨季、鹿島史上初の大卒ルーキーで開幕スタメンを勝ち取った濃野も右SBから得点に絡み続けており、攻撃面のピースは揃ってきた印象だ。

監督には、川崎を4度の優勝に導き、”黄金時代”をもたらした鬼木達が就任。鹿島伝統の“勝負強さ”と、川崎の“ボール保持”をどう融合させるのか。伝統の守備を残しつつ、トランジションに強いチームへの進化が期待される。

攻守のバランスが優勝への近道

攻撃か守備か、どちらが重要かという議論は尽きないが、2024年シーズンのデータが示したのは「バランス」の大切さである。今回取り上げた神戸・広島・鹿島は、いずれも攻守の両輪が高次元で噛み合った“総合力型”のチームだった。

2025年シーズン、彼らがいかにしてその強みを維持・進化させ、他クラブとしのぎを削るのか――次回は、攻撃力特化型の3チーム、川崎・横浜FM・湘南の新シーズンを占う。

*注:攻撃力レイテイング、守備力レイテイング、およびホームアドバンテージ力は2024年の試合結果をもとに算出しており、シーズンオフの移籍状況などは考慮していない