Jリーグ25年シーズン開幕特集④:攻守の均衡がもたらす戦い方の妙─東京V・FC東京・浦和のバランス型3クラブ

攻撃偏重でも守備一辺倒でもない、攻守にバランスの取れた「中庸型」のクラブたち。Jリーグのなかでもこのポジションに位置するチームは、見方によっては「安定感」、逆に言えば「突き抜けない印象」を持たれがちだ。

しかし、今季の東京V・FC東京・浦和は、その一言では片づけられない戦術的背景と個別のチーム戦略を有している。それぞれのチームスタイルと補強戦略、そして浮上に向けた鍵を、攻撃力と守備力のレイティングからひも解いていこう。

攻守の力関係:3チームのポジショニングは?

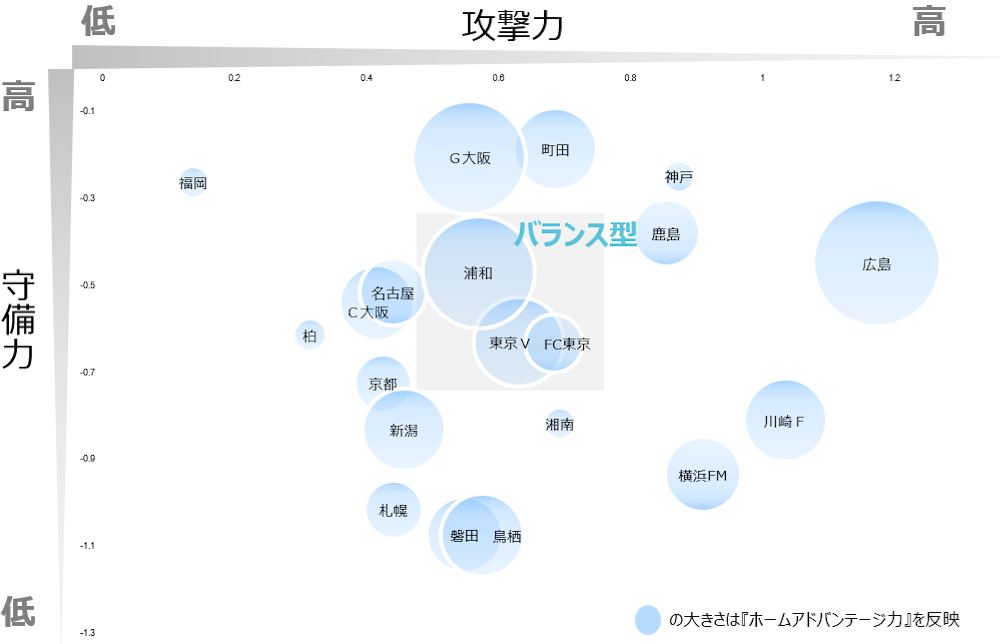

分析結果をグラフに可視化したところ、3チームはいずれも攻撃力・守備力ともにリーグ中位に位置し、「バランス型」と分類されるチーム群であることが明らかとなった。いずれのクラブも攻守いずれかに特化するのではなく、組織的な整備と選手個々の能力を両立させながら、安定感のあるシーズン運びを目指している。

このバランス型のスタイルは、短期的なブレが少なく勝点を積みやすい反面、“突き抜けない”印象を与えがちでもある。中位安定から一段上のステージへと踏み出すには、攻守いずれかで抜けた強みを持つ、またはもう一段の柔軟性を備えることが求められる。

●東京V:守備11位・攻撃9位。補強は限定的も戦術理解度と適応力で上位進出。木村勇太が攻撃陣を牽引。

●FC東京:守備12位・攻撃8位。マルセロ・ヒアン起点の縦に速い攻撃が鍵。

●浦和:守備7位・攻撃11位。スコルジャ体制で堅守を再構築。マテウス・サビオの攻撃面での化学反応に期待。

それでは、各チームの構造と注目点を個別に見ていこう。

昨シーズン6位:東京ヴェルディ ― 時代の潮流を捉えた戦術適応と、木村勇太が牽引した“予算を超える躍進”

✓攻撃力レイティング:0.63(9位)

✓守備力レイティング:-0.63(11位)

✓ホームアドバンテージ力:0.37(4位)

2024年、東京ヴェルディの戦いは多くのサッカーファンの予想を超えるものだった。昇格1年目ながら6位フィニッシュを果たし、攻撃力・守備力ともにリーグ中位水準に位置する安定した成績を収めた。攻撃力レイティングは9位(0.63)、守備力レイティングは11位(-0.63)。この“平均点の高さ”こそ、彼らの強さの本質だった。

補強は実質的に一人のみという状況で、城福浩監督率いるチームがここまでのパフォーマンスを発揮できた要因は、Jリーグ全体のトレンドを巧みに取り入れた戦術的適応力にある。特に際立ったのが、アンカー(守備的MF)を起点とした可変システムだ。ポゼッション時には3-2-5的な形でビルドアップを展開し、守備時には即座に4-4-2ブロックに切り替える柔軟性があった。この構造は、フィジカルよりも認知やポジショニングを重視する欧州型戦術への理解と実行力を前提とするもので、リーグ平均以下の予算のクラブにとっては“知恵で勝つ”好例といえる。

前半戦こそアディショナルタイムでの失点が目立ち、勝ち点を取りこぼす展開が続いたが、シーズン中盤以降は守備ブロックの完成度が一段階上がった。特に、DF深澤大輝はじめ若手DF陣の成長は著しく、ラインコントロールやカバーリングに安定感が生まれたことがチームの落ち着きをもたらした。

攻撃面では、FW木村勇大のブレイクが大きな収穫となった。セカンドトップ気味に動きながらライン間でボールを受けてチャンスを作るだけでなく、自らゴールに向かうプレーでも躍動。最終的に二けた得点を挙げ、クラブの攻撃を牽引した。前線に強力な助っ人がいるわけではない中で、国内育成組による戦術遂行がチーム全体の質を底上げした。

ただし、今シーズンは懸念もある。木村や深澤らを筆頭に複数の主力に対して他クラブからの関心が高まっており、いわゆる“草刈り場化”のリスクが現実味を帯びている。また、城福監督が求めるトレーニング強度に対して、選手層の薄さがシーズンを通じての持続性にどう影響するかも不安材料の一つだ。

それでも、J2からの昇格1年目という条件下でここまで戦えた事実は誇るべき成果である。今後は、的確な補強と選手の引き留めに成功すれば、持続可能な中位~上位クラブへの定着も視野に入ってくるはずだ。2025年シーズン、東京Vが再び“賢さと一体感”でJ1を驚かせることを期待したい。

昨シーズン7位:FC東京 ― 得点源の不在と構造的課題、それでも可能性を感じさせた“ヒアン起点”の変化

✓攻撃力レイティング:0.68(8位)

✓守備力レイティング:-0.63(12位)

✓ホームアドバンテージ力:-0.16(17位)

2024年シーズンのFC東京は、攻撃力レイティング8位、守備力レイティング12位と、両面で中位にとどまった。だがその実情は、数字以上に起伏の激しいシーズンだった。

攻撃面では、鹿島からレンタル移籍したMF荒木遼太郎が前半戦でチームを牽引し、パリ五輪出場に伴い離脱するまではチーム内得点王として存在感を発揮した。しかし、中盤で彼とコンビネーションを組んでいた松木玖生が7月に海外移籍で抜けた影響は大きく、以降は明確な攻撃の形を描ききれなかった。特に、2列目での崩しに再現性がなく、荒木に依存した得点構造がチームの柔軟性を奪ったと言える。

一方で守備面では、不安定さを露呈した。特にGK野澤大志ブランドンは将来性こそ十分だが、ビルドアップやクロス対応などで不安定な場面が散見された。また、中盤からの守備が曖昧な時間帯が多く、CB陣にかかる負荷が増したことも失点増加の一因となった。プレッシングとリトリートの切り替え判断にも曖昧さが残り、チーム全体として「守備の型」が確立しきれなかった印象だ。

2025年シーズンに向けては、冬に鳥栖から加入したFWマルセロ・ヒアンを軸に、縦に速いカウンター型の明確なオプションを構築することが求められる。190cmを超える大型ストライカーであるヒアンは、ポストプレーや裏抜け、セットプレーでの迫力に期待がかかる存在だ。また、俵積田、安斎、仲川といったタレントをどう有機的に組み合わせ、チームとしての再現性を高められるかが、中位から脱却するための鍵となるだろう。

昨シーズン13位:浦和レッズ ― 堅守の再構築とサヴィオ加入がもたらす攻撃転換

✓攻撃力レイティング:0.57(11位)

✓守備力レイティング:-0.47(7位)

✓ホームアドバンテージ力:0.58(3位)

2024年シーズンの浦和レッズは、守備力レイティング-0.47(7位)と堅守を軸とする再構築が進んだ一方で、攻撃力レイティング0.57(11位)と、得点面では物足りなさを感じさせた。特にシーズン序盤はビルドアップの不安定さや崩しのアイデア不足により、得点機を決め切れない試合が目立った。

スコルジャ監督のもとで、チームは4-4-2のコンパクトブロックによる守備組織の整備を優先し、失点のリスクを抑える慎重な試合運びを展開した。実際に、オープンプレーからの失点ゼロが続いた時期もあり、守備面ではリーグ上位にふさわしい安定感を示していた。一方、ボール保持時の組み立てやゴール前での崩しのバリエーションに乏しく、攻撃の起点となる選手が不在だったことが攻撃力の伸び悩みを招いた。

2025年シーズンに向けては、その課題に対する明確な補強が実施された。柏から加入したマテウス・サヴィオは、攻撃のすべてを担える万能型アタッカーであり、ボール保持・推進・崩しのすべてで違いを作れる存在。さらに、彼の周囲には同じく今オフ新加入組の荻原や松本・長倉のほか、代表経験もある中島翔哉らタレントが揃っており、陣容の厚みも増している。守備偏重だった昨季とは異なり、攻撃面でも明確なスタイル形成が期待できる布陣となった。

また、守備では新加入のボザがビルドアップ性能とスピードを兼ね備えた左CBとして加入直後に存在感を見せており、新シーズンに向けて攻守両面のバランスが整いつつある。クラブW杯やACLと並行する過密日程を乗り切るには、豊富な選手層の活用とコンディション管理が肝となるが、今季は「攻守のトータルパフォーマンス」を高い水準で維持できる陣容が整ったといえる。

攻守のバランス型にこそ求められる「+1」の打開策

3クラブとも、攻守のバランスという土台は整っている。しかし、勝点3を積み重ねるには“もう一押し”の破壊力、あるいは戦術的柔軟性が必要だ。突き抜けるには何が足りないのか──この問いにどう答えるかが、2025シーズンの躍進の鍵となる。

*注:攻撃力レイテイング、守備力レイテイング、およびホームアドバンテージ力は2024年の試合結果をもとに算出しており、シーズンオフの移籍状況などは考慮していない