Jリーグ25年シーズン開幕特集⑤:攻守ともに課題を抱えた“中下位クラブ”の現実と可能性

最終回となるJ1全チーム戦力分析の第5弾は、攻撃力・守備力ともに中位~下位に位置する5クラブ、セレッソ大阪・名古屋グランパス・京都サンガF.C.・アルビレックス新潟・柏レイソルを取り上げる。2024年シーズンはいずれのチームも、一定の戦術的特徴や選手の個性は光るものの、数字の面ではリーグ平均を下回る苦しいシーズンを過ごした。昨シーズン勝ち切れなかった理由と、そこから見える課題、2025年シーズンの希望を掘り下げる。

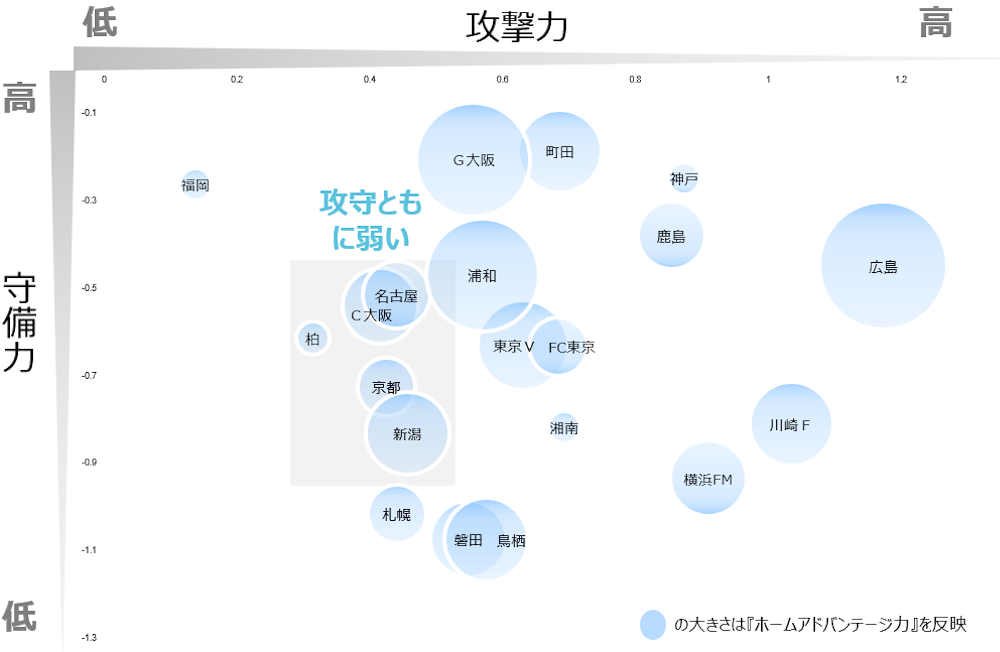

攻守の力関係:5チームのポジショニングは?

分析結果をグラフに可視化したところ、C大阪・名古屋・京都・新潟・柏の5チームは、いずれも攻撃力・守備力のいずれか、あるいは両方においてリーグ平均を下回るポジションに位置していた。特に、柏は攻撃力レイティングで下位に沈んでおり、得点創出の面で明確な課題を抱えていたことが分かる。

守備面ではC大阪や名古屋のように中位に踏みとどまったクラブもあったが、柏や新潟は組織の連動性に課題を残し、失点を防ぎ切れないケースも目立った。これらのチーム群に共通して見られるのは、「特定の強みを持たず、攻守ともに中庸または弱含みの構造」であり、戦力バランスが取れているようで、実際には“決定的な武器”を欠いていたことが苦しいシーズンを送る要因となった。

このような「バランス型・非決定型」のチームは、接戦には強い一方、上位陣との対戦で主導権を握るのが難しく、勝ち切る試合の蓄積ができない傾向がある。来季に向けては、戦術的な強度や明確なスコアリングパターンの確立、あるいはブレイクスルーを起こせる個の力の再構築が必要だろう。

●C大阪:守備9位・攻撃18位。序盤の快進撃も後半に失速。プランB構築が浮上のカギ。

●名古屋:守備8位・攻撃15位。ルヴァン制覇の一方、リーグ戦は得点力不足に泣いた。

●京都:守備13位・攻撃17位。高い走力と前線3枚の爆発力で上位撃破も、勝ちパターン依存が課題。

●新潟:守備16位・攻撃14位。ポゼッション重視のスタイルを貫くも、強度と決定力に乏しく残留争いに。

●柏:守備10位・攻撃19位。細谷不発と強度不足で17位と残留スレスレ。守備は健闘も得点創出に苦戦。

それでは、各チームの構造と注目点を個別に見ていこう。

昨シーズン10位:セレッソ大阪 ― 序盤の快進撃と終盤の失速、その鍵を握った「個の依存」と「プランB」の欠如

✓攻撃力レイティング:0.42(18位)

✓守備力レイティング:-0.54(9位)

✓ホームアドバンテージ力:0.26(9位)

セレッソ大阪の2024年シーズンは、「前半戦と後半戦で顔が違うチーム」だったと言えるだろう。開幕直後は攻守のバランスが取れた堅実な戦いを見せ、上位進出をうかがう勢いがあったものの、夏場以降は失速。最終的には10位に落ち着いた。

統計的には、攻撃力レイティング0.42(18位)と下位に沈み、得点創出に苦労した一方で、守備力レイティング-0.54(9位)と中位水準を保った。攻撃面の苦戦を守備の安定感でなんとかカバーした形だが、数字だけでは読み取れない“浮き沈み”がこのチームにはあった。

前半戦の好調を支えたのは、毎熊晟矢による右サイドからの推進力と、カウンター時の縦へのスピード感だった。毎熊は、Jリーグ屈指のアップダウン能力とインサイドレーンでのプレーを両立できる稀有なSBで、攻撃に厚みと変化を加えていた。さらに守備では、CB進藤と鳥海のコンビが安定感を見せ、中盤では奥埜や喜田が献身的な守備とセカンドボール回収に貢献していた。

しかし夏場以降、状況は一変する。毎熊が海外移籍により離脱したことで、攻守両面における“個の強度”が一気に低下。とりわけ、ビルドアップの初手を担っていた彼の不在により、相手の前線プレスに対して効果的な脱出策を欠き、ロングボールに頼らざるを得ない単調な攻撃が目立つようになった。さらに、両ウイングや前線の選手が決定力不足やコンディション不良に苦しみ、 ビルドアップができなくなったときの「プランB」も構築されていなかったため、相手に手の内を読まれて停滞する試合が増加した。

加えて、前線の得点力には明確な二極化が見られた。レオ・セアラは21ゴールを挙げ得点ランキング2位に輝く圧倒的な決定力を発揮したが、それ以外の選手に得点の上積みは乏しく、二桁得点者は彼のみだった。結果として、セアラ依存の構図が浮き彫りとなり、チーム全体として得点力不足が顕在化し、終盤にかけて順位を押し下げる一因となった。

守備に関しては、シーズン通して一定の堅実さを保っていた。中盤のスライドやコンパクトな陣形維持には一定の完成度があり、9位という守備レイティングもその堅実さを裏付ける。ただし、神戸戦(1-4)、京都戦(3-5)のように大量失点を喫した試合もあり、全体としての安定感にはやや波があった印象だ。リード時に試合をクローズできない場面や、ビハインド時に“崩し切る”手札に乏しい点は明確な課題であり、シーズン終盤に向けて失点と得点の“どちらも足りない”試合運びに陥ってしまった。

開幕戦を迎えるにあたり、左右SBの強度を再構築し、前線における得点力の補填が重要なテーマとなっている。鹿島移籍により抜けたレオ・セアラの代わりとなる得点源の確保は急務で、主力離脱時の代替戦術や、試合展開に応じた柔軟な戦い方の準備と実行が求められる。

これまで堅守速攻に“個の爆発力”を加えてきたセレッソ大阪。2025年は、個頼みからチームとしての“戦術的厚み”を取り戻せるかが、再浮上のカギとなる。

昨シーズン11位:名古屋グランパス ― 攻守の連動に課題、個の力で戦い抜いたシーズン

✓攻撃力レイティング:0.44(15位)

✓守備力レイティング:-0.52(8位)

✓ホームアドバンテージ力:-0.21(19位)

2024シーズンの名古屋グランパスは、守備力レイティング-0.52(8位)と一定の安定感を見せた一方、攻撃力レイティング0.44(15位)と、得点力不足が明確に表れた1年となった。順位表上では中位に位置しながらも、攻守のバランスは「やや守備偏重型」であり、攻撃構築に大きな課題を抱えながらのシーズン運びだった。

シーズンを通して最も評価されるべき成果は、ルヴァンカップ優勝だ。トーナメント佳境の時期にはリーグ戦との両立が難しくなり、主力の疲労や怪我も重なって勝ち点を取りこぼす場面が目立った。しかし、短期決戦での粘り強さや個の能力を活かした試合運びには、ベテランから若手までの“勝負強さ”が垣間見えた。

一方で、リーグ戦に目を向けると、二桁得点を挙げる選手が不在だったことが、攻撃力が伸び悩んだ最大の要因である。攻撃陣では山岸祐也に大きな期待が寄せられたが、リーグ2ゴールと得点という面では爆発力に欠け、周囲との連携構築にも時間を要した印象がある。個人技頼りの突破やフィニッシュに偏る場面も多く、組織としての得点パターンが見えにくいチーム構造となっていた。

守備面では、開幕からしばらくはセンターバックに怪我人が続出し、特に河面旺成の不在時は勝率が大きく低下。代役の選手が奮闘したものの、細かいビルドアップやセットプレー対応など、局面での脆さが露呈した。それでも、守備力レイティングはリーグ8位と一定の水準を保ったのは、選手個々の守備意識と球際の強さがあってこそだ。特に中盤でのデュエルやセカンドボール回収では安定感を見せており、相手に押し込まれても粘り強く跳ね返す場面が多かった。

来季に向けては、攻撃の再構築が急務であることは明白だ。前線の駒不足を補うためには、単なる補強だけでなく、チーム戦術として「どう得点を奪うのか」を明確にする必要がある。ルヴァン制覇という実績を糧に、リーグ戦での安定感と勝ち切る力を身につけられるかが、2025年シーズンの浮沈を左右する鍵となる。

昨シーズン14位:京都サンガF.C. ― 走り切れば勝つ、走り負ければ沈む、勝敗を分けた“強度依存”のスタイル

✓攻撃力レイティング:0.43(17位)

✓守備力レイティング:-0.73(13位)

✓ホームアドバンテージ力:0.16(11位)

2024シーズンの京都サンガは、「走力」と「強度」が勝敗を大きく左右するチームだった。攻撃力レイティングは0.43(17位)、守備力レイティングは-0.73(13位)といずれもリーグ下位にとどまり、最終順位も14位。だが、数字では測り切れない試合内容の濃淡が、シーズンを通して顕著に表れていた。

勝利した試合では、前線のトゥーリオ、エリアス、原大智の3枚が見事な連携と切り替えの速さを見せ、高い位置からのプレッシングで相手を押し込むことに成功。特に、エリアスが夏に加入して以降、トゥーリオと原の得点関与率が上昇し、前線の“ユニット”としての機能性が飛躍的に高まった。

中盤からサイドにかけては、右SB福田心之助とIH川﨑颯太が攻守両面でのキープレーヤーとして存在感を発揮。特に川﨑は、攻撃時の縦パス供給から守備の切り替えまでを高いインテンシティでこなす“心臓”のような役割を担い、チームの走力を象徴する存在だった。

一方で、この“強度依存型”スタイルは裏を返せば「走り負ければ勝てない」リスクを孕んでいた。スタミナを要する90分間のハイプレスにおいて、主力選手が不在となった試合や、連戦・夏場のコンディションが落ちたタイミングでは、運動量が減衰し、守備のライン間や背後を突かれて失点を重ねる傾向が見られた。

また、攻撃においても“決まった形”への依存が強く、ルーチンが機能しないと得点力が大きく低下。特にフィニッシャーの不在時や、プレス回避に課題を抱える相手に対しては、崩しのバリエーションに乏しく、単調なクロスやミドルに終始する場面も目立った。

2025年シーズンにおいては、チームスタイルを維持しつつも、強度を支える選手層の厚みや、オプション戦術の充実が求められるだろう。特に、福田や川﨑といった心臓部がシーズン中に流出した場合は、その代替選手の心肺能力・戦術理解力がチーム全体の命運を大きく左右することになる。

昨シーズン16位:アルビレックス新潟 ― 「保持する」だけでは勝てない――支配率と勝率のジレンマ

✓攻撃力レイティング:0.46(14位)

✓守備力レイティング:-0.83(16位)

✓ホームアドバンテージ力:0.32(7位)

2024年シーズンのアルビレックス新潟は、ボール保持を重視するスタイルを貫いたものの、最終成績は16位と苦戦を強いられた。攻撃力レイティングは0.46(14位)、守備力レイティングは-0.83(16位)と、いずれも下位に位置。ポゼッションを軸としたチーム構築が進んでいるものの、保持率と勝率が比例しない“構造的ジレンマ”が浮き彫りとなったシーズンでもあった。

新潟の最大の特徴は、Jリーグ屈指のボール保持率である。2024年シーズンの平均ボール支配率は56.6%で、横浜F・マリノスに次ぐリーグ2位を記録した。とりわけ自陣からのビルドアップにはこだわりがあり、CB+GKによる数的優位を活かして丁寧にボールをつなぎ、相手のプレスを誘導しながら中盤に進出する設計は一貫していた。しかし、その支配率を得点に結びつけるための「決め手」が欠如しており、敵陣でのパスワークが横に流れるだけで終わる場面も多かった。

得点源として期待された谷口海斗は、10ゴールを決めたものの前線で孤立しがちで、最終ラインからの縦パスに乏しい試合では前線での崩しが機能しなかった。むしろ、サイドの松田詠太郎や太田修介らが個の力で局面を打開したときにこそ、攻撃の迫力が生まれていた印象だ。新潟のポゼッションスタイルは本来“組織で崩す”設計だが、最終局面では結局、個の打開力に頼らざるを得ない矛盾が、結果として攻撃力レイティングの伸び悩みに繋がった。

守備面では、前からのプレッシングと撤退守備の切り替えが曖昧な場面が多く、中途半端なプレスが裏目に出るケースが散見された。最終ラインでは舞行龍ジェームズやトーマス・デンらが奮闘したが、中盤と最終ラインの間に生じるギャップを突かれ、被決定機数が多かったことも数値に表れている。特に後半戦は、ボール保持→失う→カウンター被弾、というパターンが失点の主因となっていた。

それでも、新潟のスタイルには一定の完成度と可能性があり、内容と結果の乖離に悩んだ昨季を糧に“次の一手”を打てるかが25年シーズンの鍵となる。中盤にもう一枚、相手を剥がせるドリブラーやラストパスを通せるプレーメイカーが加われば、持たされるのではなく“持って崩せる”サッカーに近づくはずだ。現状は「ポゼッション志向の発展途上」であり、支配率を“勝点”に変えるための“ラスト20メートルの質”の向上が、来季の最大のテーマになるだろう。

昨シーズン17位:柏レイソル― 目立たぬが崩れぬ堅実路線――数値に表れにくい“粘り強さ”

✓攻撃力レイティング:0.31(19位)

✓守備力レイティング:-0.61(10位)

✓ホームアドバンテージ力:0.05(14位)

2024年の柏レイソルは、序盤は中位に位置するまずまずのスタートを切ったものの、シーズンを通しては中下位に落ち着き、最終的には残留争いに巻き込まれながらも、粘り強く戦い抜きJ1残留を果たしたシーズンとなった。統計的には、攻撃力レイティングは0.31(19位)、守備力レイティングは-0.61(10位)といずれも中位~下位に位置するものの、過密日程や主力の離脱が相次ぐ中で、派手さはないが組織的な守備と粘り強い試合運びを徹底し、安定感を保った。

最大の評価ポイントは、終盤の集中力に基づく粘り強い試合運びだった。特にシーズン終盤に入ると、1点リードの場面で不用意に失点せず踏ん張る展開が増え、重要な試合で勝点を確保する形が散見された。GK松本健太のビッグセーブや、犬飼智也を中心とした最終ラインの安定に加え、中盤では出場した選手たちが状況に応じた守備対応を見せ、柏の粘り強さを下支えしていた。

一方で、攻撃面では課題が山積していた。木下康介(10得点)やマテウス・サヴィオ(9得点)が一定の得点力を発揮した一方で、開幕から期待された細谷真大がやや不調に苦しみ、中央を経由する崩しには乏しく、チームとしての得点パターンの確立には至らなかった。

さらに、相手の背後を狙うロングボールと、セカンドボール回収からの波状攻撃というパターンが主体となっていたが、相手がリトリートを選択した試合では攻撃の糸口をつかめず、シュート数自体が極端に少ないゲームも見られた。トランジションを制したい柏のスタイルと、相手の“引いて構える”戦術が噛み合わなかった点も、攻撃力レイティングが低調に留まった理由の一つだ。

2025年シーズンに向けては、サヴィオや木下といった攻撃の柱が移籍して去った中で、細谷真大や新戦力がどこまで得点力を補えるかが大きな焦点となる。若手や中堅の底上げが進む中で、チームとしての得点パターンをどう構築していくかが問われる。

柏は、数値上は目立たないものの、対戦相手からすれば「嫌な相手」であることは間違いない。1点差の展開で勝点を拾う勝負強さと、システム理解度の高さは、まさに“チーム力”の賜物だ。反面、課題は明確であり、相手を崩すための「意図のある攻撃パターンの構築」と、決定力の整備が今季の焦点となる。中位安定を超え、上位戦線に絡むためには、攻撃の質とバリエーションをもう一段階引き上げる必要がある。

「構造的な課題」とどう向き合うか──再浮上への処方箋

今回取り上げた5クラブは、いずれも攻守のどちらか、あるいは両方に明確な課題を抱えたシーズンとなった。得点力の不足、プランBの欠如、主力の離脱、走力依存の戦術構造……それぞれのチームが抱える“構造的な弱点”は異なるが、共通しているのはその弱点がシーズン終盤に向けて顕在化し、順位に影響を与えた点だ。

これらの課題を乗り越えるには、単なる戦力補強だけでは不十分である。戦術的な厚みや、代替手段の設計、シーズンを通した持続力の確保といった、「構造の再設計」が問われるフェーズに来ている。

2025年シーズン、これらのクラブが再び上位に食い込むためには、自らの課題に正面から向き合い、それを打開するための戦略的変化が不可欠となるだろう。“土台の再構築”を終えたその先にこそ、再浮上への道が開けるはずだ。

*注:攻撃力レイテイング、守備力レイテイング、およびホームアドバンテージ力は2024年の試合結果をもとに算出しており、シーズンオフの移籍状況などは考慮していない