確率が描くJ1最終盤のシナリオ — 勝ち点期待値から読み解く優勝争い

シーズンも残りわずかとなったJ1リーグ。勝敗の一つひとつが優勝や残留を大きく左右する佳境に突入している。8月24日現在、京都が首位に立ってはいるが、わずか勝ち点差2の中に6クラブがひしめく混戦模様だ。最後に笑うのはどのチームなのか。統計モデルを用いて「各クラブが残り試合でどれだけ勝ち点を積み上げられるか」を予測し、その行方を占ってみた。

分析の前提

今回の分析対象は2025年J1リーグの8月24日時点の成績(消化試合数は27〜28試合)。用いたデータは以下の4つである。

- 1:得点数と失点数:予測の基礎データ

- 2:直近10試合の成績:各クラブの"勢い"を測る指標

- 3:残り試合の対戦相手:対戦相手の8月24日時点での順位。弱い相手との対戦が多いクラブは有利に、強い相手との対戦が多いクラブは不利になるように補正

- 4:残り試合の対戦相手との相性:過去5シーズンの直接対戦時の成績(総獲得勝ち点、総得失点数)。

総試合数38節を前提に残り試合をすべて評価し、ポワソン分布に基づく統計モデルを用いて最終勝点の期待値を導いた。

ポワソン分布とは —— サッカーを「確率」で読む

サッカーは偶然の要素が絡む競技だが、平均得点を基に「何点取る確率が高いか」を推し量ることはできる。その道具となるのがポワソン分布だ。

例えば、あるクラブの1試合平均得点が1.5なら、

○ちょうど2得点する確率は約25%

○無得点に終わる確率は20%弱

○3点以上取る確率も一定程度残る

これを相手の守備力(平均失点)や攻撃力(平均得点)と掛け合わせることで、「勝つ・引き分ける・負ける」確率が導き出せる。

2位につける鹿島を例にとろう。

27試合で40得点・26失点、平均すると1試合1.48得点、0.96失点だ。ここに直近10試合の勢い、残り試合の相手の強さ、相性データを加味することで、より現実に近い予測が可能になる。

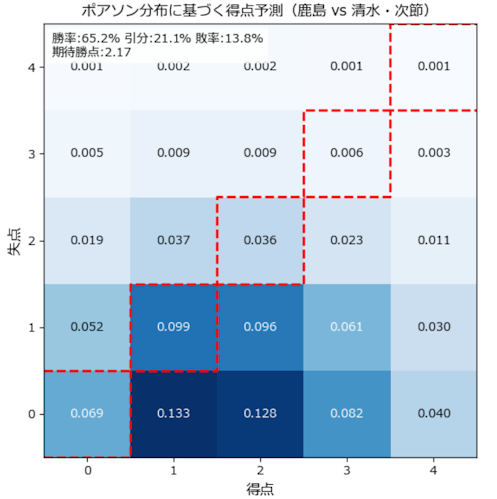

下のグラフはその一例で、鹿島が第28節で対戦する清水エスパルスとのスコア別確率を示したものだ。

最も高いのは「1-0で鹿島勝利」の13.3%、続いて「2-0で鹿島勝利」の12.8%、「1-1の引き分け」の9.9%となった。本グラフでは0〜4得点・0〜4失点までしか示していないが、範囲を広げれば、勝率・引分率・敗率を統計的に算出できる。

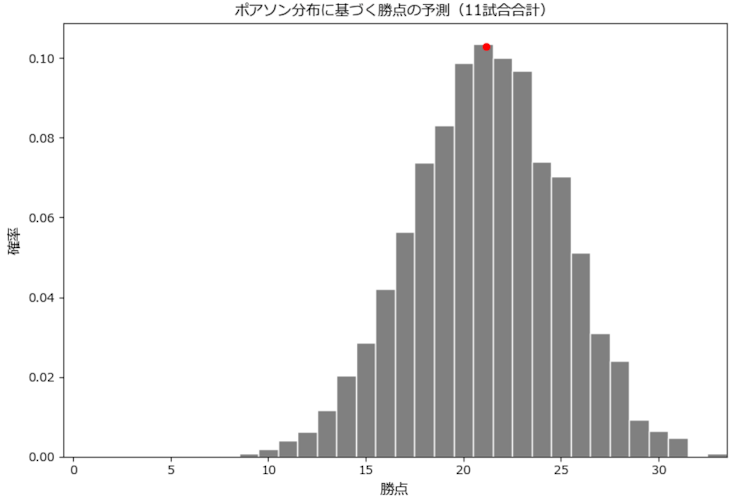

さらに、この計算を鹿島の残り11試合すべてに適用すると、次の分布が得られる。

鹿島は残り11節で21.2ポイントを積み上げると予測され、最終勝点は72.2(≒72)。つまり「統計的に最も可能性の高いシナリオ」は、鹿島が72でシーズンを終える姿だった。

優勝争い —— 鹿島が京都を振り切る理由

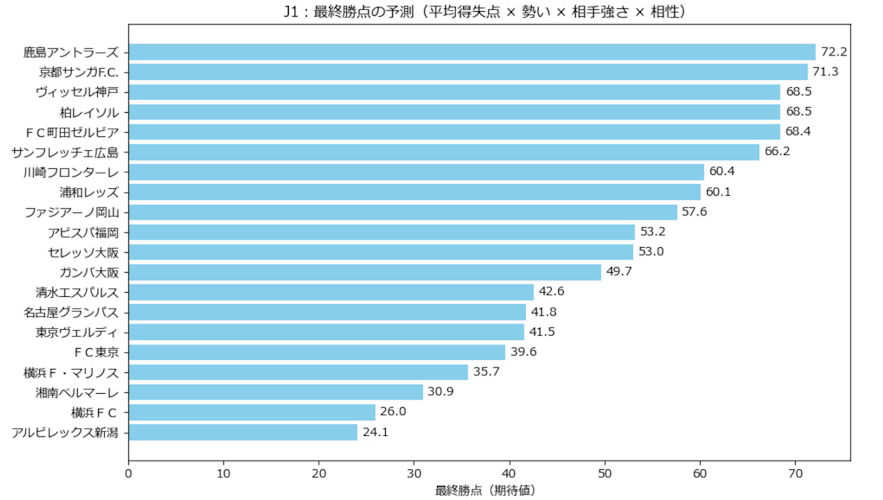

J1全20クラブが、38節終了時に獲得する勝ち点を予測したのが以下グラフになる。

J1全20クラブの最終勝点予測では、鹿島が72.2、京都が71.3と首位を争う展開となった。注目は、直近8戦負けなしと勢いに乗る京都を抑えて、鹿島がわずかに上回った点だ。

その背景には「相手の強さ」と「相性」がある。

鹿島は残りカードで苦手な相手が少なく、比較的戦いやすい顔ぶれが並ぶ。一方の京都は好調ではあるが、上位勢との対戦が多く、過去の相性でも分が悪い相手が残っている。この差が最後に鹿島を押し上げ、2016年以来のリーグ制覇を統計的に予測させた。

また、直近9戦負けなしと破竹の勢いを見せた町田だが、予測では失速する結果となった。

理由は明快だ。残り試合に強敵が集中し、さらに相性の悪い相手も控えている。

直近の勢いは数値化してモデルに反映しているが、それを打ち消すほど「相手の強さ」と「相性」が重くのしかかった。結果として期待勝点は伸び悩み、優勝争いからは一歩後退するシナリオとなった。

ACL圏と残留争い

優勝争いの背後では、神戸(68.5)、柏(68.5)、町田(68.4)が続き、ACL出場権を巡る戦いは広島(66.2)、川崎(60.4)、浦和(60.1)まで含めた激戦模様。

一方の残留争いは、新潟(24.1)、横浜FC(26.0)、湘南(30.9)が苦境に立たされる。Jリーグ創設以来一度もJ2降格経験のない横浜FM(35.7)も油断できず、シーズン終盤に向けて緊張感が高まる。

平均と不確実性の狭間で

今回の予測は「確率的に最もあり得る姿」を描いたにすぎない。実際には選手の負傷や移籍、一瞬の退場や偶然の1点が大勢を大きく変える。

それでも、平均得失点数に「直近の勢い・相手の強さ・相性」を掛け合わせることで、残りシーズンの輪郭は鮮明になる。鹿島が振り切るのか。エースのラファエル・エリアスが好調の京都が追いすがるのか。町田はいまの勢いを維持できるのか。そして初の降格危機にある横浜FMは踏みとどまれるのか。答え合わせは、次の90分ごとに訪れる。