世界最高選手は「決め方」で変わる?バロンドールをめぐる“投票理論”の思考実験

バロンドールという名の“価値選択”

バロンドールは、サッカー界でその年最も輝いた選手に贈られる栄誉ある賞だ。2024年にはマンチェスター・シティの守備的MFロドリが初の栄冠を獲得し、DFやGKを含めた「守備的な選手が評価されづらい」という選考構造への一石を投じた。

一方で、僅差で敗れたレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールは授賞式を欠席するなど、選考結果には常に議論がつきまとう。その年、世界で最も活躍した選手とは誰だったのか――改めて「選び方」の意味が問われた。

「選考基準」は存在するが…

バロンドールには明文化された評価基準が存在する。FIFAの公式指針では以下の三項目が示されている。(1が最も優先順位が高く、つづいて2、3の順)

1:個のパフォーマンスと印象的な個性

2:チームとしての実績(タイトル獲得)

3:人格とフェアプレイ精神

この3つは理想的な選考を標榜するが、実際には「人気」や「ポジションの有利・不利」など“非公式なバイアス”が大きく影響する。中でも顕著なのはポジションによる偏りである。攻撃的な選手は得点・アシストといった定量的指標で評価されやすく、受賞しやすい。DFとGKでの受賞者は、2024年時点でわずか4人しかいない。

ロドリはMFではあるものの主戦場はアンカー。所属するマンチェスター・シティやスペイン代表においては、ビルドアップの起点の役割も担うが、中盤の底で守備のバランスを取り、ボール奪取をすることがアンカーの主な仕事である。こうした守備的なポジションの選手がバロンドールを受賞するのは極めて異例だが、こうした例外的な選出が話題になること自体、「選考の構造的バイアス」を証明しているともいえる。

投票方法は“多数決”ではない?バロンドールの仕組み

では、そんな中で「世界最高の選手」を決めるこの投票は、どのようなルールで行われているのか? その背後には、経済学の「投票理論」という深淵な世界が広がっている。2019年の投票では、一次選考で選出された30人の候補に対し、各国の記者が1位から5位までを順位付けして投票する。その際の得点配分は以下のとおり。(投票ルールや配点は年によって異なる)

1位:6点

2位:4点

3位:3点

4位:2点

5位:1点

この方式は「ボルダルール」と呼ばれ、単純に1位票だけで決める多数決とは異なり、選好の“広さ”も重視される仕組みだ。ここで一つ問いを立ててみよう。「投票方法が違っていたら、結果はどうなっていたのか?」

2019年の僅差劇――もし違うルールだったら?

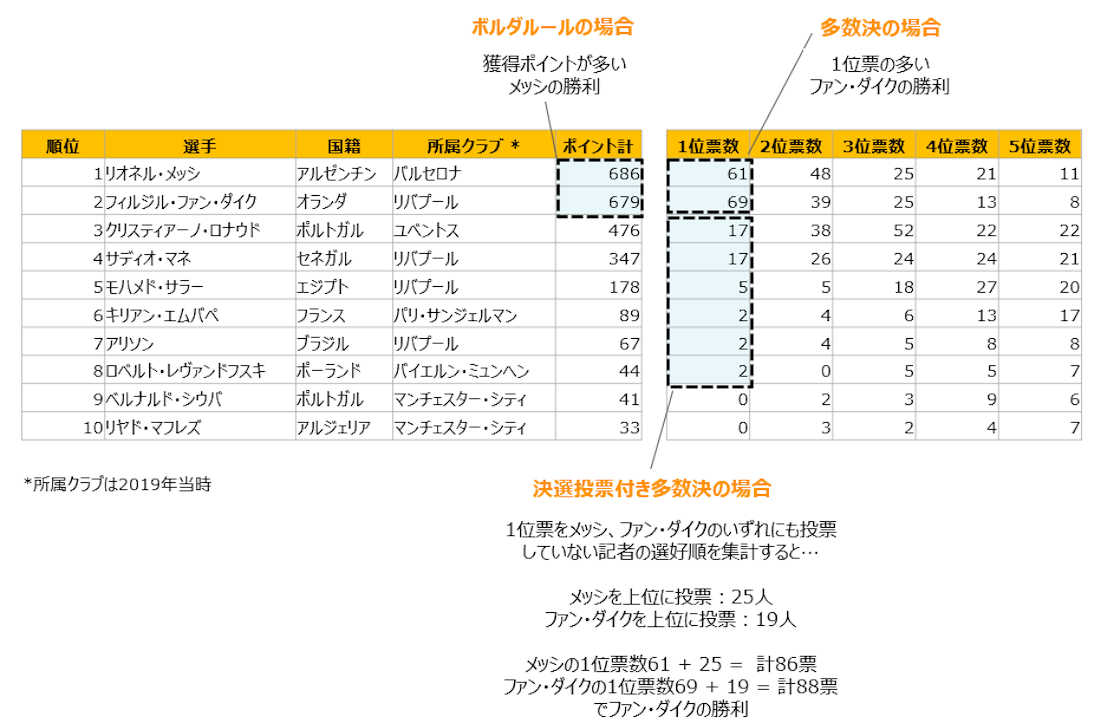

投票理論について解説するにあたり、史上最も僅差の決着となった2019年のバロンドール投票を題材とする。2019年、メッシは最終的に686点を獲得し、ファン・ダイク(679点)にわずか7点差で勝利した。

だが、得票構造を見てみると、単純多数決や決選投票といった他の方式ではファン・ダイクが1位になっていた可能性が高い。実際、下記のような3つの投票方法を適用した場合の比較は非常に示唆的である。

●多数決:1位票数のみで集計 → ファン・ダイクが勝利

●決選投票付き多数決:1位票の上位2名による再投票 → ファン・ダイクが勝利

●ボルダルール(実際に使用) → メッシが僅差で勝利

結果は衝撃的だ。単純多数決でも、決選投票でも、ファン・ダイクがメッシを上回っていた。つまり、投票方式が違えば2019年の「世界最高の選手」はメッシではなかったのである。

満場一致と現実の乖離――最も“妥協度”の少ない決め方とは?

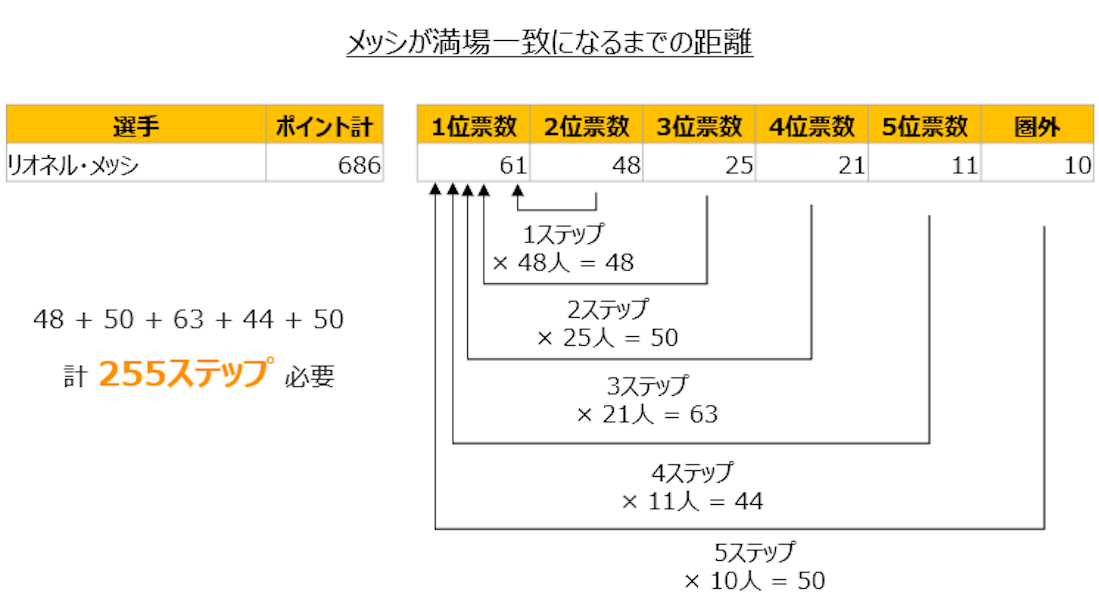

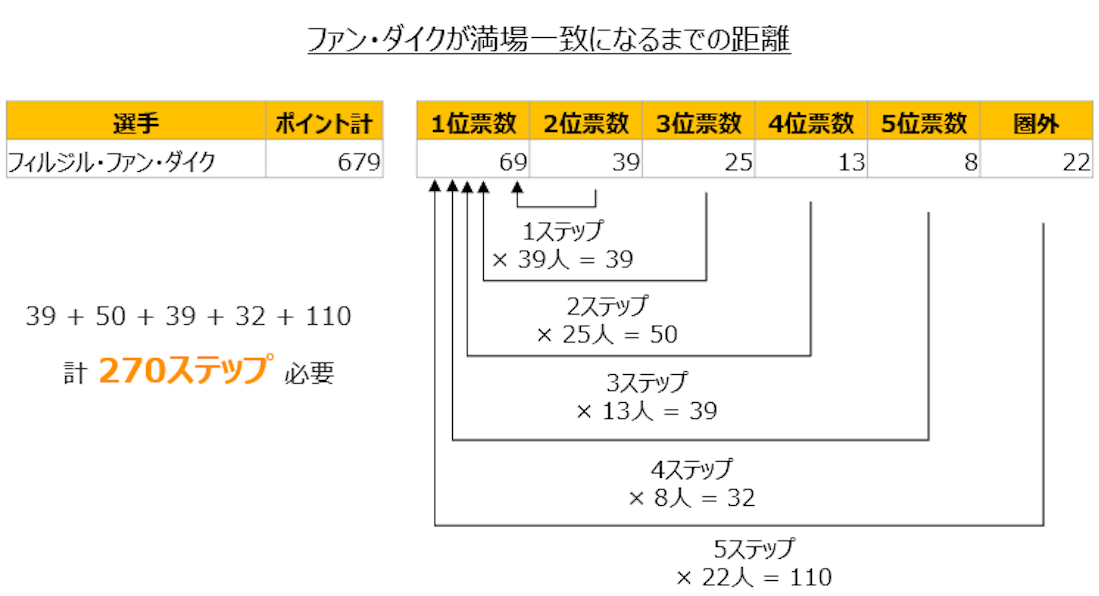

ここで「決め方」の理想形について考えてみよう。理想はもちろん、全員が同じ選択肢を選ぶ「満場一致」だ。しかし現実はそう単純ではない。異なる価値観や支持が混在する中で、投票という方法は“妥協”の産物である。

このとき、投票理論では「満場一致からの距離」が最短の選択肢を、最も民意に近い選択とみなす。興味深いことに、この距離が最短の選択肢は、常にボルダルールの勝者と一致することが理論的に示されている。したがって、ボルダルールは民主的な“妥協”の結果として非常に理にかなった方式だとされ、スポーツ投票にとどまらず、学術論文の評価や国際機関での合意形成場面などにおいて広く社会実装されている。

ボルダルールは完璧か?――コンドルセ勝者の登場

ただし、話はそこで終わらない。投票理論には「コンドルセ勝者」という重要な概念がある。これは全ての候補者との1対1の比較で勝利する候補者のことを指す。『Deep Sports』編集部にて独自に検証してみたところ、2019年のバロンドールでは、ファン・ダイクがこの“コンドルセ勝者”だった。つまり、どの選手と比較しても、ファン・ダイクを上位に選ぶ記者の方が多かったのだ。それでも、順位に応じた点数制で集計するボルダルールではメッシが勝者となった――この“矛盾”こそが、投票制度の奥深さを物語る。

支持の“深さ”より“広さ”が勝る構造

その理由は、支持の“質”と“分布”にある。

メッシを1位に選んだ記者のうち、ファン・ダイクを2位または3位に選んだ割合は67%。一方、ファン・ダイクを1位に選んだ記者でメッシを2〜3位にしたのは77%。つまり、ファン・ダイク支持者の方がメッシも評価していたが、メッシ支持者の一部はファン・ダイクを明確に“除外”していた。その背景には、冒頭で解説した守備寄りの選手が評価されづらい「ポジションの偏り」の影響も確実にあるだろう。

さらに、ファン・ダイクはリバプール所属の同僚(マネ、サラー)と票を分け合う「票割れ」も経験していた。逆にメッシは"歴代最高選手のブランド”として広く名前が知られており、ランキング下位に置かれにくい。このように、ボルダルールは「中間層からも広く支持される候補」を選びやすいという特性を持つため、メッシが選ばれたのだ。

「戦略投票」と民主主義の落とし穴

また、バロンドールのような投票制度では、記者による戦略投票(意図的な順位操作)も起こり得る。たとえば、「本当は2位だと思っている選手をあえて5位に入れることで、自分が応援している候補が有利になるようにする」といったケースである。

投票理論に関する長年の研究結果から、すべての制度には操作可能性が存在することが証明されており(これを経済学の専門用語で「ギバード=サタースウェイトの定理」という)、完全に公正なルールは存在しないとも言われている。

「誰を選ぶか」の前に、「どう選ぶか」を問う

最も優秀な選手を決めるはずの賞が、決め方ひとつで変わってしまう――この事実は、私たちに「選ぶことの本質」を問いかけている。選挙、会議、入試、採点、MVP、社内アワード…。あらゆる「選択」の場面で、私たちはしばしば「結果」ばかりに目を向ける。しかし本当に問うべきなのは、その決め方がどれほどの正当性と納得感を持っているかだ。

バロンドールの一票一票が映し出すのは、民主主義や合意形成の構造そのもの。だからこそ、「誰が1位か」ではなく、「なぜその人が1位になったのか」を考える視点こそ、今を生きる私たちにとって最も重要なのかもしれない。