Jリーグ25年シーズン開幕特集③:守備志向で勝ち点を積み重ねる ― 町田・G大阪・福岡の堅守型クラブ分析

鮮やかなゴールや華麗な攻撃に注目が集まる一方で、「失点を防ぐ」ことこそが、年間を通じた安定した戦いにつながる最大の鍵である。今回の特集では、守備力レイティング上位にランクインした【町田ゼルビア・ガンバ大阪・アビスパ福岡】の3チームにフォーカス。各クラブの戦術構造、キープレイヤー、補強動向を踏まえながら、2025年シーズンの展望を深堀りする。

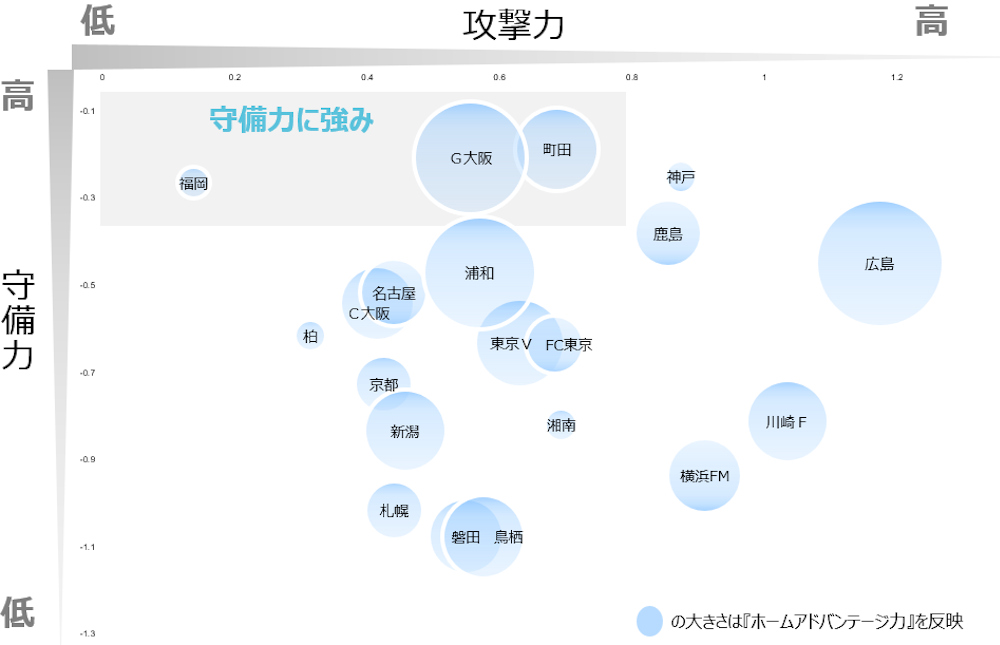

攻守の力関係:3チームのポジショニングは?

分析結果をグラフに可視化したところ、町田・G大阪・福岡はいずれも守備力レイティング上位に位置し、盤石の守備陣形を土台にシーズンを戦ったクラブだ。一方で攻撃力レイティングはやや伸び悩み、典型的な「ロースコア型リアリズム」のチーム像が浮かび上がる。

●町田:守備1位・攻撃7位。昇格即3位、戦術的完成度の高さが光る。

●G大阪:守備2位・攻撃12位。ポヤトス体制2年目で守備再建に成功。

●福岡:守備4位・攻撃20位。極限まで磨かれた守備ブロックが支えた中位安定。

それでは、各チームの構造と注目点を個別に見ていこう。

昨シーズン3位:町田ゼルビア ― 昇格即3位、堅守と規律で駆け上がった「黒田サッカー」の真髄

✓攻撃力レイティング:0.69(7位)

✓守備力レイティング:-0.19(1位)

✓ホームアドバンテージ力:0.32(5位)

2024年のJ1で最大の驚きと称賛を集めたクラブといえば、町田ゼルビアだろう。クラブ史上初のJ1挑戦でいきなり3位に食い込み、ACL出場権を獲得。しかも、その快進撃は単なる勢いや偶然ではなく、黒田剛監督の明快な戦術哲学と、それを遂行できる戦術適合度の高い選手たちによって導かれた“必然の結果”だった。

中でも光ったのは守備力の高さだ。守備力レイティングではリーグ全体でトップの-0.19を記録。4-4-2ブロックの規律、セカンドボールへの反応、そして素早いトランジションからの即時回収は、どれを取っても高水準だった。特に8月に途中加入した中山雄太がビルドアップ力を活かしながら、ハイプレスやSB的な動きもこなし、守備全体の安定感を底上げした。また、中盤では柴戸海や下田北斗が中央を巧みに埋めるポジショニングを徹底し、セカンドボール対応や即時回収でも高い水準を維持。こうした連動性の高い守備構造が、対戦相手に決定機を与えない「堅守の型」を築いた。

攻撃では右サイドの平河悠が前半戦で抜群の推進力を発揮。クロス攻撃や速攻から藤尾・オ・セフンらを活かす形で、攻撃力レイティングもリーグ7位に。町田は「守って奪って速く攻める」スタイルを実直に貫きつつも、ターゲットマン型FWとセカンド回収による波状攻撃を織り交ぜ、セットプレーでも多くのチャンスを創出した。

ただし後半戦は、平河の欧州移籍による離脱や、藤尾・望月の代表招集による不在が相次ぎ、明確な得点源を欠く展開に。ベンチ層の薄さや代替戦力の確保が、勝点の停滞に直結した。特に「強度を保ちながら戦術を維持できる選手層」の厚みのなさは、終盤戦での失速に繋がったと言える。

そして迎える2025年は、ACLという初の国際舞台が待ち構える。過密日程と移動負荷への対応が求められる中、町田がリーグとACLを両立させるためには、明確なターンオーバープランと補強選手の即戦力化がカギとなる。特に右サイドの平河の後継、あるいは彼の代替戦術の構築は、今季最大の焦点だ。

町田が昇格2年目にして再び上位を争うには、「堅守の継続」と「攻撃のアップグレード」をいかに両立させるかが試される。再現性の高い守備構造を維持しつつ、新戦力や若手の台頭によって得点力をもう一段押し上げられれば、“単年の奇跡”ではない、継続的な強豪クラブとしての地位を築くことも現実的な射程に入ってくるだろう。

昨シーズン4位:ガンバ大阪 ― 守備の再構築とホームでの圧倒的安定感で上位進出

✓攻撃力レイティング:0.56(12位)

✓守備力レイティング:-0.21(2位)

✓ホームアドバンテージ力:0.58(2位)

近年は残留争いに巻き込まれることも多かったガンバ大阪が、2024年は堂々の4位でフィニッシュ。3年目を迎えたダニエル・ポヤトス体制のもと、組織的な守備の構築とホームゲームでの強さを武器に、復権への足がかりを築いた。

最大の特長は、リーグ2位の守備力レイティングが示すように、安定感のある守備ブロック。特に名古屋から加わった中谷進之介が最終ラインの軸となり、空中戦・対人対応・ビルドアップの全局面で安定感を発揮した。GK一森純とのコーチング連携、ボランチの鈴木徳真・ネタ・ラヴィとのトライアングルは、守備と攻撃の切り替えにおいても高い完成度を誇った。

また、ポヤトスが重視する「リスクをコントロールしたボール保持型」の戦術も徐々に浸透し、ポジショニングやビルドアップの精度が飛躍的に向上。相手を押し込んだ状態での守備(リトリート+トランジション阻害)も機能し、局面での無理を抑えながら試合の主導権を握る展開が増えた。

ホームアドバンテージ力2位(+0.58)という数値が示すとおり、パナソニックスタジアム吹田での戦いぶりは圧巻だった。2024シーズンのホーム平均得点は1.6点と、アウェイの1.0点を大きく上回り、勝ち点の60%以上をホームで積み上げた。声出し応援の再解禁も追い風となり、観客動員数も前年から大幅に増加。ガンバにとって「ホームで確実に勝点を得る」スタイルがチーム構築の核となっていた。

一方で課題は攻撃力にある。攻撃力レイティングは0.56とリーグ12位にとどまり、上位勢と比較すると得点力にはやや物足りなさが残る。リーグ戦2桁得点を記録した坂本一彩のブレイクは明るい話題だったが、宇佐美・食野らベテランアタッカーの存在感はやや限定的で、2列目の創造性や「決定機を決め切る力」には改善の余地がある。

そのため、2025シーズンに向けては攻撃陣のテコ入れが焦点となる。中盤の構成をどう再編するか、坂本の負担を軽減するフィニッシャーの補強は間に合うか。特に、敵陣を崩し切れない状況での「引き出しの少なさ」をどう補うかが、タイトル争いに食い込めるかどうかを左右する。

守備の安定性はリーグ屈指であり、ベースは間違いなく整っている。そのうえで、強みをさらに研ぎ澄ませると同時に、攻撃面の選手層や戦術の柔軟性に“もう一押し”を加えられるか。かつての常勝軍団復活へ──2025年のガンバには、上位定着を現実にするだけの地力が備わってきている。

昨シーズン12位:アビスパ福岡 ― 守備組織で“粘り勝つ”スタイルの限界と可能性

✓攻撃力レイティング:0.14(20位)

✓守備力レイティング:-0.26(4位)

✓ホームアドバンテージ力:0.05(13位)

「守って勝つ」の現代型リアリズムを地で行くようなシーズンを戦ったのが、2024年のアビスパ福岡だった。守備力レイティング4位という堅守をベースに、攻撃力ではリーグ最下位という数字にも関わらず、最終順位は12位と中位で着地。この「得点できずとも勝点は拾う」スタイルの再現性と限界が、2024年の福岡の戦いからは如実に浮かび上がる。

守備面では、前寛之と重見柾斗が軸となるボランチラインと、奈良竜樹を中心とする最終ラインが安定したパフォーマンスを発揮。ボール保持時のリスク管理と、非保持時のトランジション対応においてはリーグ屈指の整備度を見せた。特に相手の縦パスを寸断するポジショニングと、深い位置でのクロス対応の精度は高く、セットプレーの対応力も含めて「守備で負けない」スタンスが徹底されていた。

また、試合終盤の試合運びも見事で、リード時に相手を押し返すブロック形成や、ロングボール主体で時間を稼ぐ形が機能。選手全体が役割に忠実で、戦術理解と献身性に優れる選手が揃っていた点も、この堅守を支える重要な要素となっていた。

しかし、攻撃に目を向けると課題は明白だ。攻撃力レイティングはリーグ最下位(0.14)であり、得点期待値やペナルティエリア進入回数などの副次指標でも下位に低迷。チームトップスコアラーのザヘディ(9点)に次ぎ紺野和也が6点を挙げたものの、それ以外の得点源は伸び悩んだ。攻撃面では「1点を取るためのアイデア」が乏しく、個の打開かセットプレーでの一発頼みの傾向が強かった。

実際、2024年はPKを含むセットプレー由来の得点割合が全体の3割を超えており、流れの中からの得点機創出はリーグワースト級。ビルドアップも最終ライン→サイド→ロングボールというルートが多く、ボール保持で主導権を握る展開はほとんど見られなかった。

そのため2025年に向けては、攻撃のバリエーションと決定力の強化が最大の課題となる。今オフに鹿島から加入した名古新太郎はトップ下やシャドーで“間”を取る存在として期待されており、町田から加入した藤本一輝も、前線でボールを引き出して自ら仕掛けられるフィニッシャーとして即戦力に位置づけられている。ドリブルでサイドを打開できるタイプの選手の補強も進められ、攻撃の選択肢は着実に広がりつつある。

総じて、堅守を武器に下位に沈まない戦いは可能だが、今季も「攻撃力不足」がボトルネックとなる懸念は払拭できていない。ACL出場圏を視野に入れるためには、「1-0で勝つ」だけではなく、「1-1を2-1にする力」が求められる。組織力と戦術遂行力という“基盤の強さ”を維持しながら、創造性や個の力を加えられるか──2025年のアビスパ福岡は、まさに次の段階に踏み出すターニングポイントを迎えている。

守備力こそが長期戦を制する土台である

町田・G大阪・福岡はいずれも「守備から逆算して勝ち点を拾う」戦い方で結果を残したチームであり、特に町田の昇格即3位という成果は、守備的リアリズムがリーグ上位でも通用することを示した象徴的なケースだった。

2025年は、これらのクラブが“堅守を維持しながら、いかに攻撃の質を高められるか”が大きな焦点となる。タイトルを狙うためには、守備偏重に終始せず、トランジションやビルドアップにもう一段の厚みを加える必要がある。今後、守備型クラブがJリーグの頂点を掴む日は、決して夢物語ではない。

*注:攻撃力レイテイング、守備力レイテイング、およびホームアドバンテージ力は2024年の試合結果をもとに算出しており、シーズンオフの移籍状況などは考慮していない